夏日的阳光洒满抚顺大地,2025年7月8日至7月12日沈阳工学院经济与管理学院雷锋商社及雷锋精神宣讲团的四名学子带着对历史的敬畏、对精神的追寻,踏上了“重走雷锋路,青春报国行”的实践之旅。从传承红色基因到触摸城市脉搏,从感悟工业变迁到见证乡村振兴,他们用脚步丈量土地,用心灵汲取成长的养分,让这段旅程成为青春里最生动的“实践课”。

第一天(7月8日):雷锋精神的沉浸式传承

在辽宁雷锋干部学院,通过专题讲座、情景教学与互动实践,学子们沉浸式领悟雷锋精神的时代内涵,更深刻理解“奉献、敬业、创新、创业”的精神传承;探访石油化工大学时,学子们走进实验室、聆听学科介绍,直观感受石油化工领域的科研突破与产业应用,在与师生交流中拓宽专业视野。

走进雷锋纪念馆,泛黄的日记、褪色的军装、复原的工作场景,让雷锋同志“把有限的生命投入到无限的为人民服务中去”的誓言变得可触可感,馆内收藏了大量与雷锋相关的珍贵实物和资料,泛黄的雷锋日记里,字迹工整有力,字里行间满是对理想信念的坚守和为人民服务的热忱每一件展品都在诉说着平凡中的伟大。

第二天(7月9日):石油化工的“产学研”探索

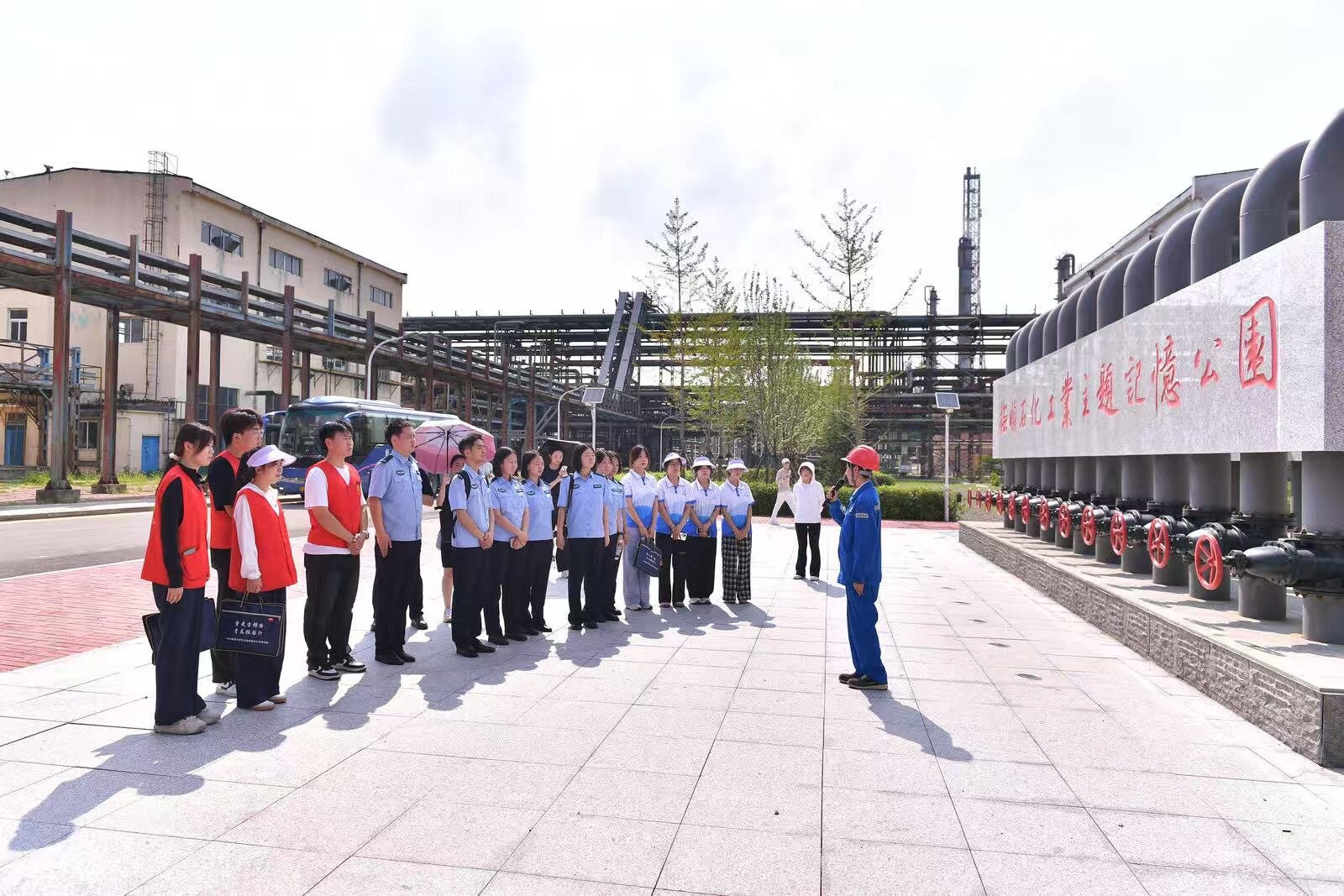

踏入石化工业展览馆,开启了一场深入了解石化工业的奇妙之旅,收获诸多触动。展览馆里,从石化工业的起源,到如今先进的生产技术,丰富展品与翔实资料依次铺陈。看到早期简陋的生产设备,对比现代智能化、绿色化的生产体系,直观感受到石化工业的巨大变迁。这背后,是无数科研人员与产业工人的智慧付出,他们推动着行业一步步向高效、环保迈进。通过技术创新,在生产中实现节能减排、资源循环利用,践行可持续发展。让学子们重新认识石化工业与生活的紧密关联。从日常使用的塑料制品、衣物纤维,到能源供应,石化产品渗透在生活方方面面。它并非遥不可及,而是默默支撑着我们的衣食住行,保障社会运转。让学子们对石化工业有了全新认知,既看到其发展历程的波澜壮阔,也明晰了绿色转型的迫切与成果。

主题公园将石化元素与景观设计结合,用废弃的管道、储罐改造成的艺术雕塑,既保留了工业印记,又增添了休闲氛围,漫步其中,能清晰感受到抚顺石化工业从粗放发展到绿色转型的历史脉络和成果。

踏入国网抚顺供电公司和平220千伏变电站,“雷锋式” 建设与智慧化运维的交融,瞬间勾勒出独特的实践图景,对电力运维与精神传承,有了全新认知。地缘赋予的精神底色,是这里最鲜明的注脚。身处雷锋文化核心区,与纪念馆、社区、学校毗邻,变电站天然承载起精神传承使命。抚顺供电公司将雷锋精神植入基建脉络,把安全主题实践与 “雷锋式” 建设绑定,打造的安全警示教育基地,让 “关爱生命、守护安全” 有了更生动的诠释 —— 这是对雷锋 “关心他人、关爱集体” 精神的现代表达,借科技之笔,续写人文关怀。而数字技术与电网运维的深度融合,尽显创新魄力。这背后,是电力人以雷锋 “忠于职守、精益求精” 为锚点,用科技赋能运维,将 “干一行钻一行” 的精神,转化为电网智慧升级的动力。都折射出 “雷锋式” 坚守 —— 忠于岗位、专注专业,让精神不再是标语,而是贯穿生产的行动逻辑。

变电站里科技的高效运转与精神的温暖传承,形成奇妙共振。雷锋精神能跨越时代语境,借科技之力在现代电力运维中焕发新生;产业升级与精神传承从未割裂,以精神为魂、科技为翼,方能走出既有温度又具创新力的发展路径。这场参观,是一次精神与科技的双重洗礼,更让学子们对 “传承与创新促发展”,有了切身的体悟。

第三天(7月10日):城市历史与文化根脉的追溯及乡村振兴的鲜活实践

抚顺博物馆馆内展品丰富多样,串联起抚顺的完整历史脉络。远古文物区陈列着新石器时代的陶器、玉器,纹路简洁古朴,见证了这片土地早期人类的生活轨迹;近代史料区则聚焦抚顺在工业发展、革命斗争中的重要事件,比如展示了煤矿开采初期的工具、工人运动的历史照片和文献,让学子们了解城市工业起源与革命历程;地域民俗展区充满生活气息,满族的服饰、剪纸、传统乐器等实物,搭配民俗活动场景复原,展现了当地独特的民族文化,革命故事通过影像资料、实物展品等形式呈现,让学子们在历史的穿梭中,深刻理解抚顺的城市根脉与精神传承。

赫图阿拉城作为后金第一都城遗址,这里保留了大量古老建筑,青砖灰瓦、雕梁画栋中透着满族建筑的特色。满族文化陈列区展示了满族的生活用具、狩猎工具、萨满法器等,历史传说通过导游的讲解和图文展板呈现,努尔哈赤在此起兵的故事,让古老的城池充满历史厚重感,学子们能深切感受到东北少数民族文化的独特魅力与发展历程。

走进榆红家庭农场,扑面而来的不仅是菌菇的清香,更有一股蓬勃的生机——大棚里整齐排列的菌棒,村民脸上洋溢的笑容,共同勾勒出一幅“产业兴、百姓富”的乡村振兴图景。让学子们深刻感受到,乡村的活力正藏在因地制宜的特色产业里。农场最打动学子们的,是它对“人”的关注。从长期用工20余人到季节性用工40余人,从年支付工资50余万元到为特殊群体设岗,李根书记的榆红家庭农场用实实在在的岗位,让村民在家门口就能增收。让乡村振兴有了温度。技术创新是农场发展的“硬支撑”。“全生料香菇种植技术”看似简单,却实实在在降低了成本、减少了环节,既环保又高效。从2014年的香菇种植,到2016年的灵芝产业,再到2020年的赤松茸基地,农场在不断探索中扩大规模,如今450亩赤松茸、80亩灵芝、50亩香菇的产业布局,正是“科学种植、精准发展”的生动体现。更难得的是农场的带动效应,不仅收获了“示范引领项目”的荣誉,更证明了“一人带一群,一群富一村”的力量。

离开农场时,夕阳洒在大棚上,乡村振兴从来不是抽象的概念,它就藏在每一个菌棒的培育里,每一份工资的发放里,每一户村民的笑脸上。榆红家庭农场用特色产业扎根土地,用责任担当联结村民,为学子们展现了一条可复制、可推广的乡村振兴之路。这样的“乡村样本”,值得学子们细细品味,更值得广泛学习。

第四天(7月11日):“煤都”的工业记忆与转型之路

走进煤炭博物馆,从蒸汽机车到井下采煤模拟系统,从“黑金”开采史到能源转型历程,展现了抚顺作为“煤都”的工业记忆。站在西露天矿观景台,俯瞰亚洲最大的露天煤矿遗址,巨大的矿坑与周边生态修复区形成鲜明对比,见证着从“工业伤疤”到“生态地标”的转型奇迹。

站在抚顺战犯管理所门口,灰色砖石建筑透着历史厚重。监舍里,带编号的木门后,简单床铺旁摆着战犯的改造日记和手工艺品,字迹与物件间藏着从抵触到反思的痕迹。俱乐部的座椅、讲台和旧乐谱,印证着用文化教育引导反思的过往。劳动改造区的农具、木工工具,连同劳动记录,显露出从不情愿到主动的转变。医务所的药瓶、听诊器,诉说着一视同仁的人道主义。史料陈列区,溥仪相关文件、日本战犯认罪书等,铺开罪恶与反思的历史。走出时阳光正好,心里却沉甸甸的。这里不渲染仇恨,只以真实细节让我们读懂战争残酷、人性复杂,以及和平与反思的可贵。

第五天(7月12日)党课淬炼初心,分享凝聚力量——实践收官日的精神共鸣

通过党课学习,我们对中国共产党的本质特征与使命担当有了清晰认知,以马克思主义为指导,坚守“为人民谋幸福、为民族谋复兴”的初心,在革命、建设、改革各时期挺身而出,是群众的“主心骨”。践行“全心全意为人民服务”宗旨,从“半条被子”到精准扶贫,从民生工程到疫情防控,始终将人民利益放在首位。坚持自我革命与与时俱进,从延安整风到全面从严治党,从革命道路探索到高质量发展实践,不断突破前行。凝聚各方力量,革命时期靠统一战线救亡图存,新时代团结各族人民共奋进,形成强大合力。我们深刻认识到,共产党的样子由历史铸就、人民赋予,并在实践中不断丰富。青年应从中汲取力量,以行动践行追求。

带着这份沉甸甸的感悟,实践成果交流大会如约而至。窗外阳光正好,室内茶香袅袅,五天的见闻与思考在这一刻汇成暖流。

暮色渐浓,交流会在掌声中落幕。每个人的笔记本上都多了一行相似的话:“共产党员的样子,不在远方,就在脚下——像雷锋那样坚守,像先锋那样奋斗。”这场分享早已超越了“总结”的意义,它是一次精神的接力:当青春与初心相遇,当感悟化为行动,“共产党员的样子”终将在新一代青年身上,绽放出更炽热的光芒。

一路行走,一路学习。从雷锋精神的浸润到城市底蕴的解读,从工业记忆的回溯到转型发展的惊叹,我们不仅看到了抚顺的过去与现在,更读懂了责任与担当的分量。这个夏天,他们带着满满的收获与思考启程,将实践中的感悟化为前行的动力,让青春在传承与奋斗中绽放更炽热的光芒。

(图/文 经济与管理学院 审核/石佳)